先進材料を使用したアルゴンから酸素を分離する新しい方法

Overview

- 画期的なMOF技術が吸着と溶解を融合させ、ガス分離を革命的に変えます。

- アルゴンからの酸素分離は、医療から製造までの産業にとって重要です。

- この先駆的な方法は、環境の持続可能性と技術の進展に向けたエキサイティングな可能性を切り開きます。

開発の概要

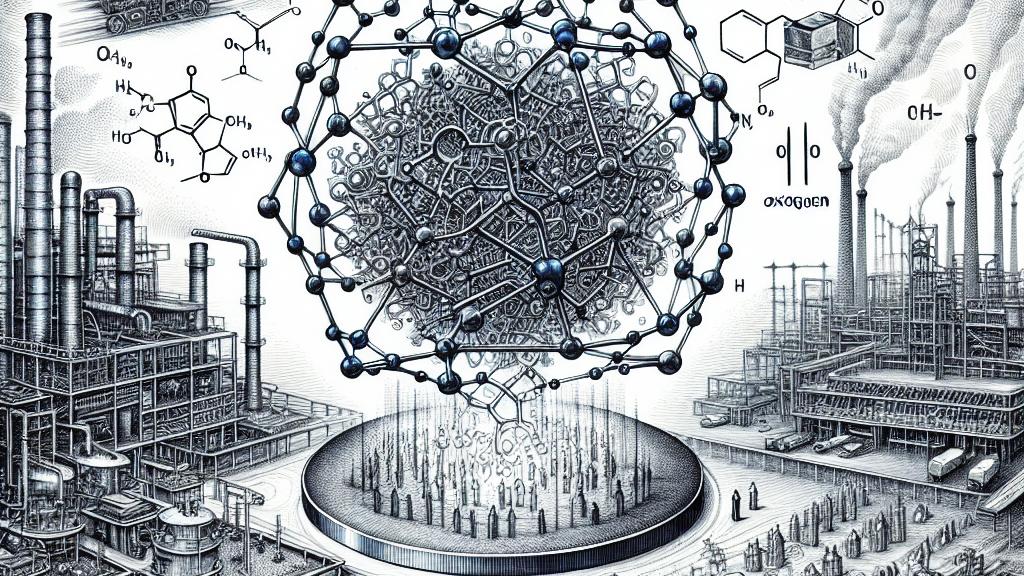

名古屋大学の研究チームが新たに素晴らしい成果をあげました。遼太郎松田教授を筆頭に、彼らはアルゴンから酸素を分離するという非常に難しい課題に挑み、革新的な道筋を見出しました。これまでこの作業は科学者たちを悩ませてきましたが、その理由は酸素とアルゴンの物理的な特性が驚くほど似ているからです。しかし、彼らの研究には特筆すべき点があります。それは、高純度の酸素を効率よく捕えることができる金属有機フレームワーク(MOF)を開発したことです。この技術は、「吸着-溶解メカニズム」と呼ばれ、特に高品質の酸素が必要とされる医療や製造業において重宝されます。

その仕組み

ガスの分離にはこれまで、主に吸着と溶解の二つの方法が利用されてきました。吸着は、微細な孔にガスを捉え、溶解は液体にガスを混ぜる仕組みです。しかし、どちらもそれぞれ制約があり、実際には効率的な分離を難しくしています。そこで、松田教授のチームはこの二つの手法を見事に融合させたのです!具体的には、酸素を好んで溶かす「パーフルロカーボン」と呼ばれる液体を活用します。この液体はMOFと連携し、MOFが酸素を吸収する間に、パーフルロカーボンがその溶解をサポートするのです。この協力によって、ガス分離の新たな可能性が広がります。また、この方法はエネルギーの節約にもつながり、画期的な前進を遂げています。従来の技術は多くのリソースを必要としていましたが、これにより大きな改善が期待されます。

それが重要な理由

この研究の進展は、さまざまな分野に影響を与えるでしょう。たとえば、医療の現場では、濃縮酸素を効率よく生産する能力が患者の治療環境を大きく改善することが期待されます。重たい酸素タンクの代わりに、コンパクトなシステムが導入されることで、患者はより移動しやすくなり、快適な治療を受けられるようになります。また、このMOF技術は、なかなか分離しづらい窒素や二酸化炭素の処理にも応用が可能です。この技術が実用化されれば、有害な温室効果ガスを捕捉する手段として、気候変動対策にも大きく貢献します。環境に優しいこの技術は、持続可能な社会の実現を目指す私たちにとって、非常に重要な鍵となります。言い換えれば、この革新は運用コストを劇的に削減し、環境負担の軽減にも大きな影響を与えるのです。将来のイノベーションによって、私たちの社会はより生きやすく、持続可能なものになることでしょう。

Loading...