人間とAIが共に学ぶ方法の理解

Overview

- ロジャーズの逆説の影響を探り、私たちの理解を深める。

- AIへの過剰依存が人間の思考能力や成長に及ぼす影響を検討する。

- 負のフィードバックループの隠れたリスクとそれを避けるための方法に注目する。

ロジャーズの逆説の魅力

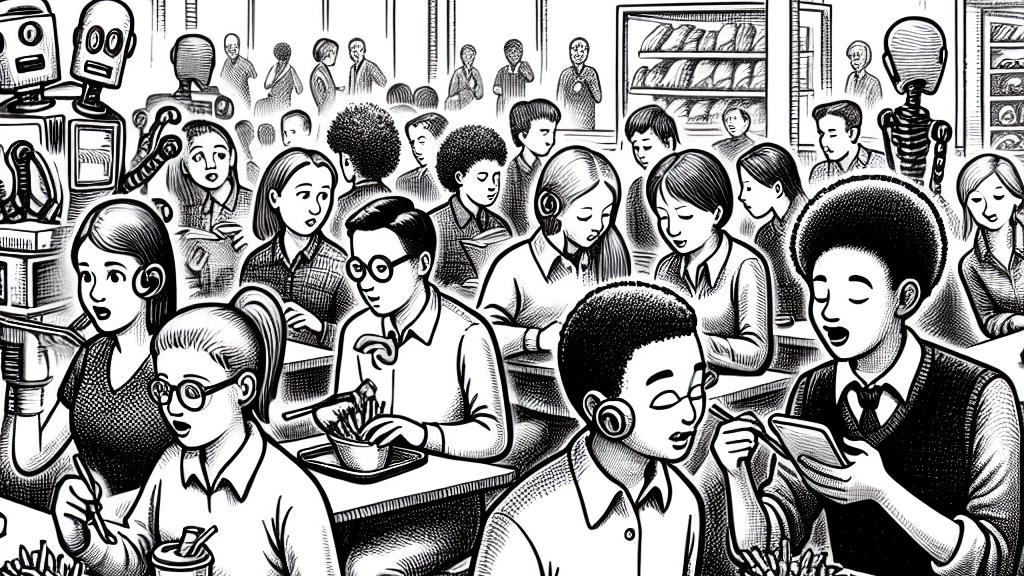

ロジャーズの逆説は、アラン・ロジャーズによって提起された興味深い理論で、社会的学習に対する私たちの理解に新たな視点を提供します。この逆説は、知識を社会で共有することが、一見、時間やリソースの節約になるように感じられても、実際には集団の適応力を高めるとは限らないことを示しています。具体的には、高校生の例を考えましょう。彼らがプロジェクトのためにAIをほぼ完全に利用しているシナリオです。タスクを迅速に完了することはできるものの、その過程で重要な学びや深い洞察を逃してしまうリスクがあるのです。すなわち、ファーストフードを速さ重視で選ぶことと似ています。確かに簡単で早いですが、家庭料理が持つ栄養価や風味を犠牲にしてしまっているのです。

AIが学習に与える影響

この逆説をさらに深く理解するために、もう少し具体的な状況を考えてみましょう。例えば、生徒たちに与えられたグループプロジェクトでは、皆がAIが生成した記事から情報を引き出します。最初は効率的に思えますが、ここに潜む危険があります。もし学生たちがAIの提案をそのまま模倣するだけであれば、彼らの創造性は薄れ、活発な討論も生まれません。想像してみてください。一人の学生がAIに複雑な小説を要約させ、新しい視点を持つ仲間との議論を経ずに進めてしまいます。その結果、キャラクターの微妙な発展や物語の深みを見逃すことになります。情熱的な議論が生まれず、同じ意見を繰り返すだけで終わってしまうでしょう。学びの肝である多様な視点や独自のアイデアが疎外され、学びの楽しさが消えてしまうのです。AIへの過度の依存は、あたかも主要道路だけを頼りに旅行するかのようで、実際の美しさや重要な発見は小道にこそ存在しています。

負のフィードバックループの罠を避ける

長期的な視点で見ると、AIへの過度の依存が及ぼす影響も考慮すべきです。知的環境が停滞し、学習者が無気力になる可能性があります。これはまるで筋肉が運動不足で萎縮してしまうのと同じです。人間もAIも、進歩するどころか逆に能力が低下する恐れがあるのです。たとえば、もし生徒たちがすべての学びをAIに任せ、批判的に問い直さなければ、次第にAIの提供する情報は簡素になり、私たちの成長を助ける力を失ってしまうでしょう。この悪循環を断ち切るためには、アクティブな学びの環境を作り出すことが不可欠です。生徒にはAIの出力に対して疑問を抱かせ、討論に参加することを促す必要があります。例えば、討論クラブやピアレビュー、インタラクティブなワークショップは、学びをより活気ある協力の冒険に変える素晴らしい場を提供します。このように、積極的なアプローチを通じて、AIは私たちにとって強力なガイドとなり、決して制約にとらわれる存在にはならないのです。

Loading...