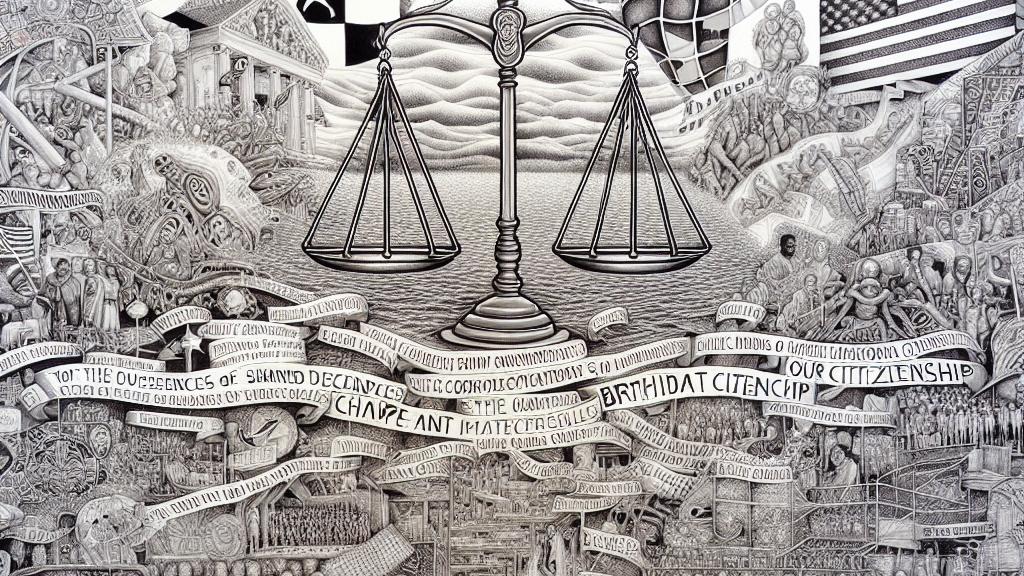

世界における出自による市民権の変化を理解する

Overview

- 出自による市民権は、特に裕福な国々で急速に減少しています。

- ヨーロッパ諸国では、出生地に基づく市民権が厳しく制限されています。

- アメリカでも新たな法律が出自による市民権の範囲を制限しようとしています。

出自による市民権の世界的な減少

出自による市民権、つまり、国の境界内で生まれた人々に自動的に市民権が与えられる原則は、今や世界中で急速に減少しています。特に裕福な国々では、この慣行についての見直しが進んでいます。例えば、イタリアやオランダなどの国々では、非市民の親から生まれる子供に対して、より厳しい条件が課されるよう法律が改正されました。こうした変化は、移民に対する不安、そして経済の持続可能性に対する懸念から生じているのです。多くの市民が、無規制の移民が公共資源に圧力をかけるのではないかと心配しているのです。このように、包括的な政策から制限的な政策への移行は、新たに市民権や帰属感を再定義しようとする重要な文化的変化を示しています。これは法律の跡を追うだけでなく、国民のアイデンティティを形成し、そのアイデンティティを共有する人々を選別するという課題でもあるのです。

アメリカ立法の影響

アメリカでは、出自による市民権に関する議論が非常に活発になっています。最近の立法活動では、市民とは何かを再定義しようとする試みが目立ちます。ドナルド・トランプ大統領の時代には、不法移民の子供に対する出自による市民権を廃止することを推進し、14修正条項の解釈を変更するための大統領令を提案したことが注目されます。この修正条項は、アメリカで生まれたすべての人に市民権を与えるために設計されていますが、批評家たちはこの点を強調しています。最近の調査によると、51%の市民が出自による政策の変更に反対する一方で、改革が必要だとする意見も根強く存在しています。このような議論は、移民や人権に対する国の方針に大きな影響を与えるため、非常に重要です。個人の物語や法律の影響、さらに国民的アイデンティティの一貫性を追求する視点が交錯しています。

視点におけるヨーロッパの政策の変化

ヨーロッパの歴史は、出生地に基づく市民権を広く受け入れることが多かったですが、最近の傾向は異なります。特に、第二次世界大戦後の移民の大波により、多くの国々が市民権政策を再評価せざるを得なくなりました。例えば、かつて温かく人を受け入れていたアイルランドは、2004年に無制限の出自による市民権を廃止するという重要な決定を下しました。この決定は、ヨーロッパ全体に波紋を広げています。現在、ほとんどのヨーロッパ諸国は、無制限の市民権を取得するために、少なくとも一方の親が市民であることを求めるようになっています。このような政策シフトは、多文化的な価値観を誇るヨーロッパにとって深刻な警鐘を鳴らしていると言えます。これからの議論は、単なる一律の受け入れではなく、「誰が本当に属するのか」が中心となり、各国の価値観やアイデンティティをいかに守っていくことができるのかが問われることでしょう。

Loading...