コンピュータシミュレーションでガラスの品質を向上させ、コストを削減する方法

Overview

- 超冷却液体のダイナミクスは、ガラス産業を革命的に変える潜在力を秘めています。

- 革新的なコンピュータシミュレーションが粒子の複雑な動きと相互作用を明らかにします。

- これらの進展により、日常的に使用するガラスの品質が向上し、手頃な価格で提供されることが期待されます。

超冷却液体の魅力とその研究

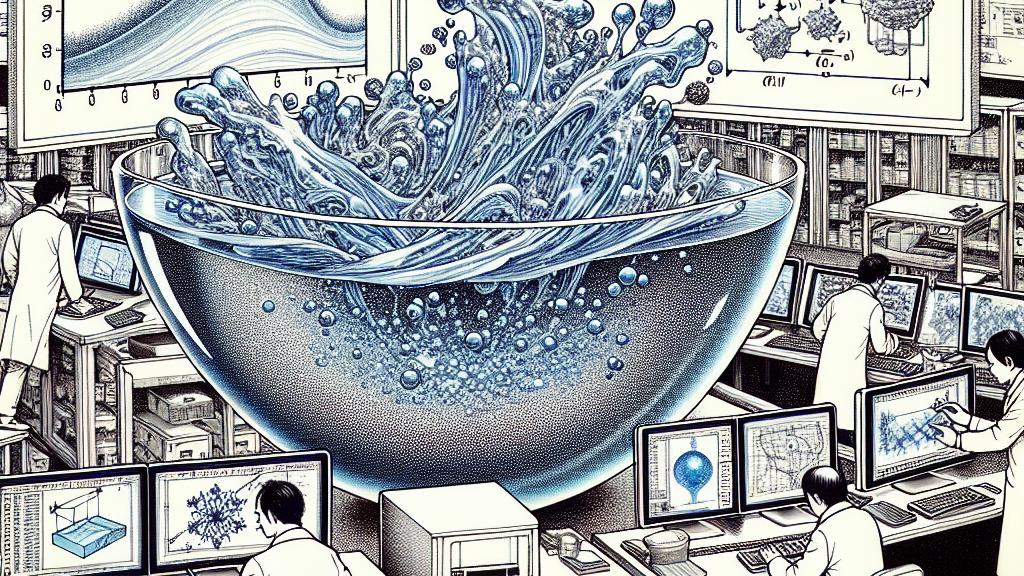

日本の最先端の研究所、東京大学では、超冷却液体という魅力的な領域に取り組む研究者たちが奮闘しています。この超冷却液体とは、物質の温度を極限まで下げることで、自然に凍ることなく液体の状態を保ち続ける現象を指します。想像してみてください。寒い日、外の水が凍りつく中、室内の水がなぜ凍らないのか。これは挑戦的な課題ですが、科学者たちは最新のコンピュータシミュレーション技術を利用して、これらのガラスのような材料の中で粒子がどのように動いているのかを深く探求しています。粒子同士の相互作用を解明することで、ガラスの質が向上し、製造コストが削減されるのです。こうした成果は、消費者から製造業者まで、皆にとって嬉しいニュースです。

粒子の協力による革新

一般的にガラスと聞くと、透明で美しい素材を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、その面白さは分子の世界に隠れています。研究者が注目しているのは、『T1プロセス』という粒子間の協力によって生まれる秩序です。これを見てください!もし粒子がうまく協力できれば、その結果はただのガラスではなく、強度や耐久性が格段に向上した製品になります。例えば、落としても割れないスマートフォンの画面が実現すれば、私たちの日常生活は劇的に変わるでしょう。このような技術革新は、私たちがデバイスに期待する機能や耐久性を根本的に再定義するのです。

経済への新たな影響

次に、この発見が経済に与える影響について考えていきましょう。超冷却液体のダイナミクスを理解することで、製造業者は生産プロセスの効率を大幅に向上させることが可能です。例えば、プレミアムガラスの生産コストが大幅に削減されれば、消費者は高品質の製品を手頃な価格で手に入れることができるでしょう。これは単なる製品の質の向上だけにとどまらず、ガラス製造業界の経済構造を根本から変える可能性を秘めています。新たに設計された効率的な材料が市場に登場すれば、消費者は生活を便利にしながら、財布にも優しい選択肢を手にすることができるでしょう。この未来は、私たちの生活スタイルや市場の在り方をも大きく変える可能性があるのです。

Loading...