塵から惑星が形成される仕組みを探る

Overview

- ALMA望遠鏡が、惑星形成における重要な役割を果たすPDS 70の周囲で驚くべき塵の蓄積を発見しました。

- 塵は惑星を作り出すための鍵であり、その起源についての重要な手がかりを提供します。

- この研究から得られる洞察は、私たちの太陽系の形成など、惑星系全体に関する理解を深めるのです。

ALMAの発見

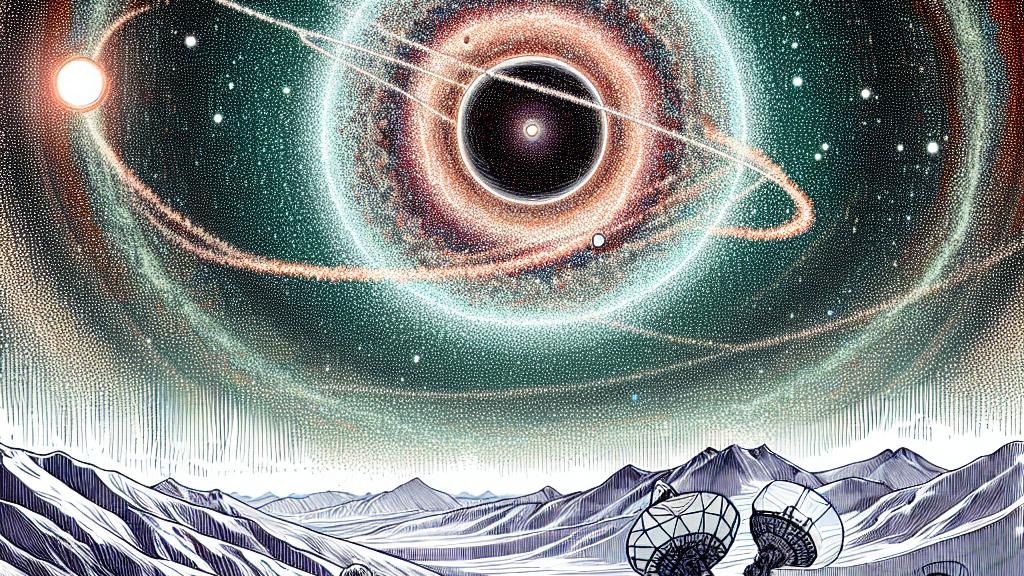

チリの壮大なアンデス山脈の高みに、アタカマ大型ミリ波/サブミリ波干渉計(ALMA)が存在します。この場所で、科学者たちは惑星形成の新しい一面を発見しました。研究の中心となったのは、PDS 70という若い星です。この星の周囲には、すでに形成された2つの惑星の軌道の外側に、驚くほど多くの塵粒が存在しています。これらの塵は、単に漂っているのではなく、明確にリング状の構造を描いています。このことは、新たな惑星が誕生するための活気に満ちた環境を示しているのです。さらに、この意外な発見は、既存の惑星がまるで宇宙の掃除機のように塵を集めていることも教えてくれます。惑星形成は静的な過程ではなく、実に活発でダイナミックなものであることが分かります。この知見は、私たちの銀河にどのように新しい世界が現れるのか、その理解を深める一助となるのです。

惑星形成における塵の重要な役割

「塵」が惑星形成の重要な「ゆりかご」であることに、皆さんは驚くかもしれません。原始惑星系円盤に存在するこれらの微小な粒子は、まるで壮大な建物の基礎を形作るような役割を果たしています。思い描いてみてください、賑やかな工事現場の様子を!そこで、数えきれないほどの塵の粒子が衝突し、くっついていき、大きな構造を生み出していくのです。ALMAからのデータは、この塵が無目的に存在しているわけではないことを示しています。近くにある惑星の重力によって特定の場所に集まり、新たな惑星形成のチャンスを生み出しているのです。まさに宇宙の保育園ともいえる環境なのです!この研究は、私たち自身の太陽系の形成についての質問にもつながります。宇宙の隣人たちの秘密を解き明かす手がかりを見つけたのでしょうか?それとも、まだほんの始まりに過ぎないのでしょうか?

研究チームの革新的なアプローチ

この革新的な研究の先頭に立つのは三好紀生です。彼は観察と理論を巧みに組み合わせ、惑星形成の謎を探索するチームを率いています。彼らの姿はまるで宇宙のパズルを解く探偵のようです!ALMAの高性能な望遠鏡を用い、観測データを理論モデルに組み合わせることで、様々な環境における惑星形成の詳細なストーリーを紡ぎ出しているのです。一つ一つの観測データは、原始惑星系円盤で何が起こっているのかを理解するための貴重な手がかりとなります。星が生まれ、惑星が形成される過程は、想像を超える壮大さを持っています。異なる科学分野が絡み合う様子は、美しい交響楽団が奏でるメロディのように調和しています。最終的には、こうして惑星形成の条件が解明されることで、遠くの世界の誕生を明らかにし、私たち自身の太陽系の起源についての理解も一層深まるのです!

Loading...