異文化感受性のベネット・スケールの理解

Overview

- ベネット・スケールは、文化的感受性の6段階を明確に示した、理解を促進するフレームワークです。

- この発達モデルは、多様な環境での異文化コミュニケーション能力を評価し、向上させるために不可欠です。

- 異文化感受性を高めることで、個人は多様な文化的背景において受け入れ、適応し、成功する能力を高めることができます。

ベネット・スケールの紹介

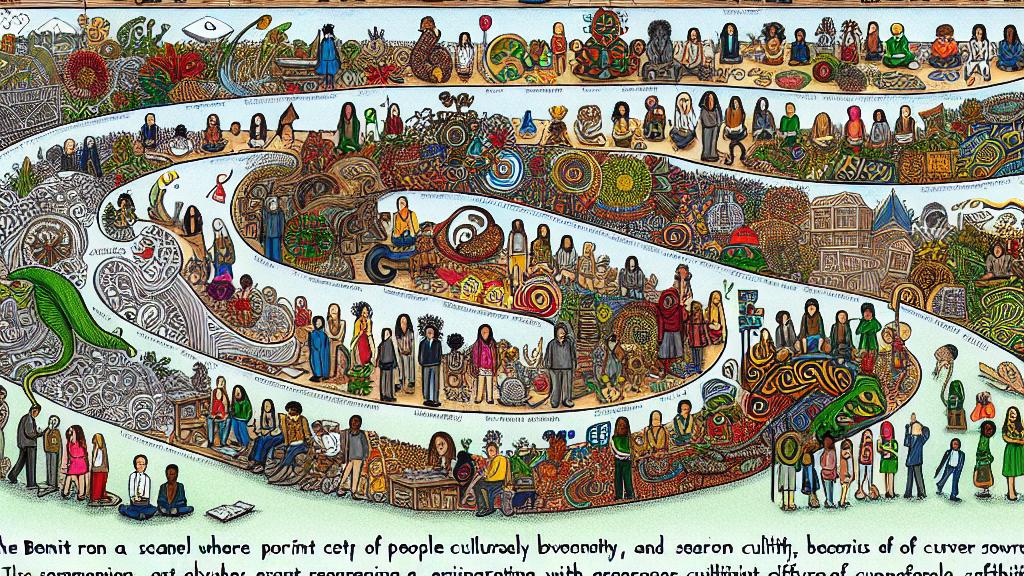

ミルトン・ベネットの異文化感受性モデル、通称「ベネット・スケール」は、文化の違いをどのように理解し、反応するかを学ぶための必須のツールです。想像してみてください。最初は、自分の文化が唯一の正しいものだと思っていた人が、さまざまな文化的な経験を受け入れるようになる旅です。その旅は、他の文化の持つ美しさや多様性を発見することで、私たち自身の見方を広げてくれます。このモデルはまた、教育者やトレーナーが文化的意識を評価し、教育プログラムをより効果的に設計するための手助けもしてくれます。教室や職場で、異文化を尊重し合うことで互いの関係がどれほど豊かになるか、考えてみる価値があります。

文化的感受性の段階

ベネット・スケールは、文化的感受性の6つの段階を定義しています。その最初の3つはエスノセントリックな立場に位置付けられています。一番初めの「否認」の段階では、人々は文化の違いを見過ごし、自分たちの文化が唯一のものだと信じます。例えば、\"みんなが英語を話せば大丈夫!\"と思い込むことです。しかし、次の「防衛」の段階に進むと、違いを認識しつつもそれを脅威に感じるようになります。こうした状況では、\"どうして彼らは私たちのやり方を理解してくれないの?\"とフラストレーションを抱くことがよくあります。そして、「最小化」の段階では、共通の価値に目を向けがちになりますが、より深い文化的な違いを無視してしまうことが多いです。それでも、受容、適応、統合の段階へと進む中で、異文化の複雑さや豊かさを深く理解するようになります。たとえば、適応の段階にいる人は、異なる文化の祝日について楽しげに語り、人々の生活スタイルに対する好奇心を持ちながら対話することができるのです。このような関わり合いは、異文化間の理解を深め、人間関係をさらに豊かにするきっかけとなります。

ベネット・スケールの実践的意義

ベネット・スケールにおいて自分の位置を理解することは、今の多様化した社会において非常に重要です。たとえば、職場でマネージャーがチームメンバーが異なる文化的感受性の段階にいることに気付くと、それに基づいたトレーニングを提供することが可能になります。このように、個別対応されたトレーニングは、多様性を通じてチームが一緒に成長できる機会を作り出すのです。実際、多くの成功事例があります。ベネット・スケールを上手に活用する組織では、チームワークが強化され、従業員の満足度も向上し、仲間意識が育まれているのです。さらに、このフレームワークを取り入れることで、創造的なアイデアが生まれる環境が育ちます。異なる視点を尊重し合い、互いの違いから学び合うことで、毎日の仕事がより刺激的で意味のあるものとなるでしょう。最終的に、ベネット・スケールは単に段階を示すだけでなく、すべての声が尊重される、より包括的な社会へと続く道を示すものでもあります。

Loading...